応用物理主専攻

概要

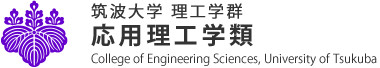

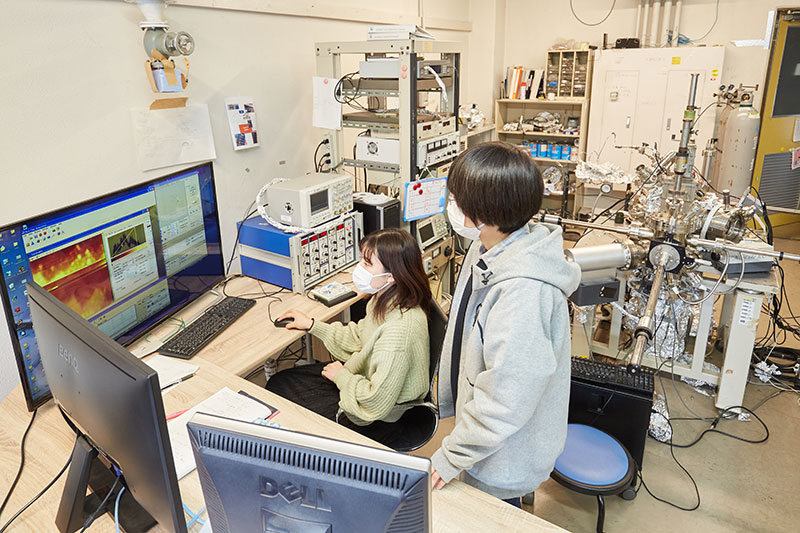

応用物理主専攻では、「サイエンス×テクノロジー」で重要となる、「最先端計測」の教育、研究が行われています。

「最先端計測」は急激に変化する社会の中でも、どんな時も変わらず必要不可欠な存在です。 半導体をはじめとする現在のナノテクノロジーは、最先端の計測技術によって支えられてきています。 また、今まで見えなかったものが見えるようになる新たな計測技術の開発により、新たなサイエンスが拓くことができ、これが新たなテクノロジーを創ります。 このように、先端計測は、まさに「サイエンス×テクノロジー」のエンジンを担っているものです。

応用物理主専攻では、レーザーによる極限的な時間分解能やプローブ顕微鏡による極限的な空間分解能の追求や、各種粒子線や放射線を駆使した新たな計測法の開発により、今後の社会で必要とされる未踏領域の計測技術の開拓に挑んでいます。 計測対象としてもミクロからマクロまで、原子から生物までを取り扱う多彩な研究室があり、これらの共同研究により新たな研究領域を生み出しています。

この結果、既存の専門分野に捕らわれない、創造性あふれた人材を育成しています。

研究室紹介

| 研究室名 | 教員名 | 研究内容 |

| 非線形フォトニクス | 教授 服部利明 | テラヘルツ波を用いた科学と工学の研究を行っています。テラヘルツ波による生体関連物質や水溶液・ゲル等の分光研究、イメージング、フォトニック構造を用いた新しい計測法の開発もしています。 |

| 超高速光物性 | 教授 長谷宗明 | 超短パルスレーザーを用いた半導体・誘電体等の光物性、特に電子や格子の動きを1000兆分の1秒単位で捉える研究を行っています。 また、光デバイス創成への応用にも取り組んでいます。 |

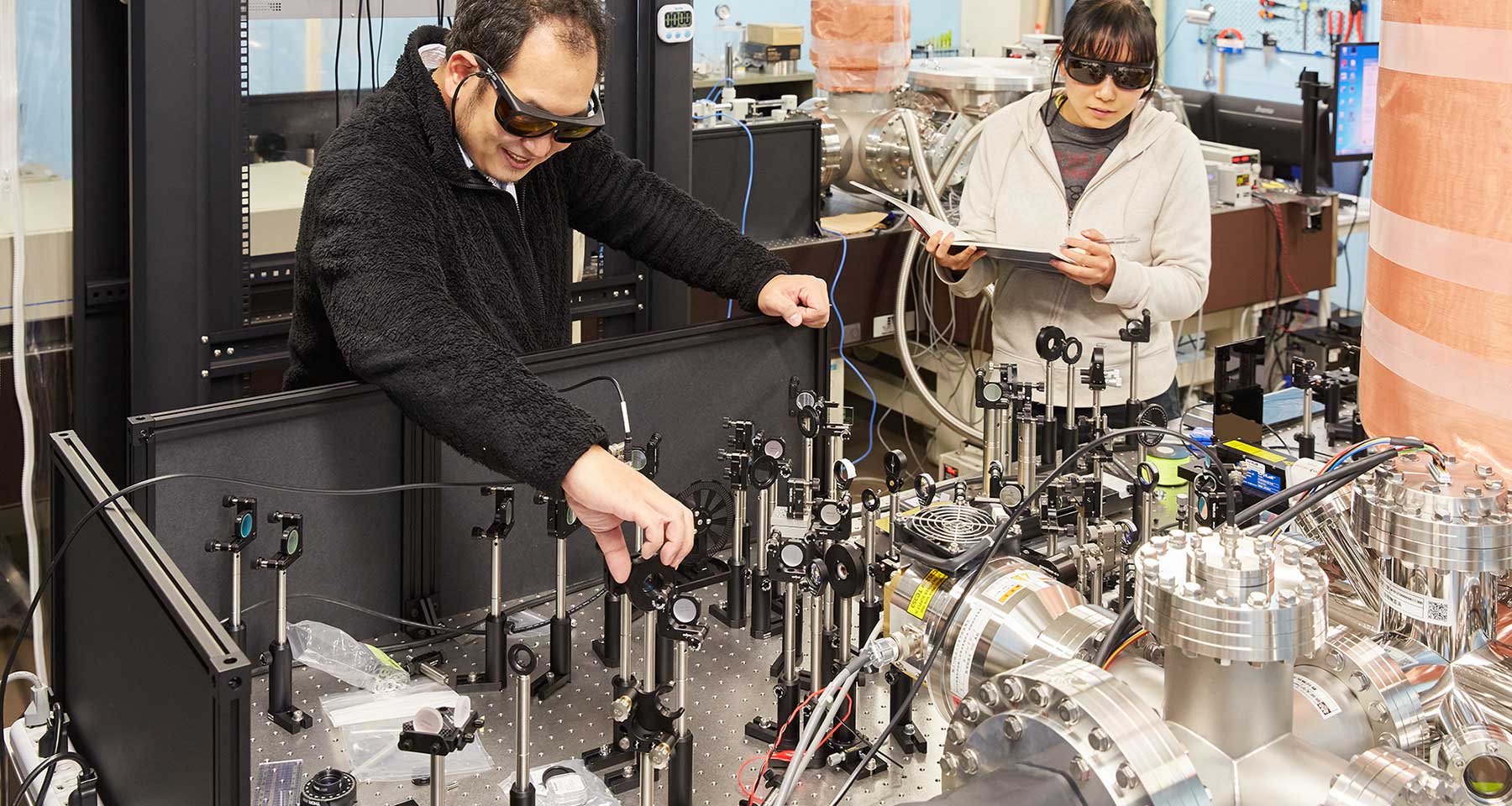

| 超高速構造ダイナミクス | 教授 羽田真毅 | 極短パルス電子線を用いた「分子動画」の撮影。主に光反応性・応答性物質の機能解明に関する研究。 |

| イオンビーム応用 | 准教授 冨田成夫 | 加速器によって生成される種々のイオンビームを用い、ビーム照射によって、引き起こされる様々な物理現象を解明し、新しい応用技術の開発を行っています。 |

| プラズマ物理工学 | 准教授 江角直道 助教 東郷 訓 | プラズマ研究センターのミラー型プラズマ装置を用いて、先進的計測手法を駆使した核融合プラズマの理解とその制御方法の研究を行っています。 |

| 水素・量子ビーム | 講師 関場大一郎 | 水素吸蔵合金など、水素と金属がかかわる物質について、放射光、イオンビーム分析などを用いて電子状態や原子構造を調べています。 最も軽い元素である水素の不思議な振舞いを研究します。 |

| 計算物性物理学 | 教授 小林伸彦 | 量子論に基づくコンピュータシミュレーションによる物質設計を行っています。 原子細線、分子、有機半導体などナノスケール構造体の電子状態理論、電荷・スピン・熱伝導の理論にも取り組んでいます。 |

| 表面科学 | 教授 山田洋一 助教 鶴田諒平 助教 長谷川友里 | 走査トンネル顕微鏡、超音速分子線、電界放射顕微鏡などの顕微鏡を使って、有機エレクトロニクス材料や水素テクノロジー材料のナノレベルの物理化学を研究しています。 |

| 軟X線極微細加工 | 准教授 牧村哲也 | レーザーにより発生した軟X線と物質との相互作用およびそれを応用したマイクロ・ナノ加工。 |

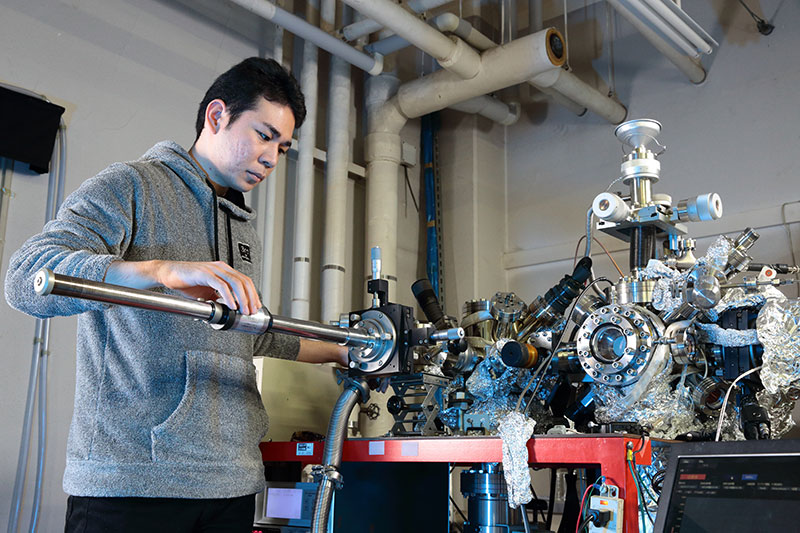

| 走査電子顕微鏡 | 教授 関口隆史 教授 早田康成 助教 姚遠昭 助教 小倉暁雄 | 走査電子顕微鏡(SEM)の基礎と応用。 電子光学や電子ビームと物質の相互作用の研究と電子ビームによる新たな計測技術の開拓を進めています。 |

| 蛋白質学 | 教授 白木賢太郎 助教 浦朋人 | ポリペプチド凝集のテクノロジーを研究しています。 タンパク質やペプチドの凝集形成を制御する方法を開発し、バイオテクノロジーやナノテクノロジーに利用しています。 |

| 医療イメージング | 教授 安野嘉晃 | 光計測を核技術として、光コヒーレンストモグラフィー、医療トモグラフィーの研究をしています。 |

| NMRイメージング | 准教授 寺田康彦 | 切らずに中身が良く分かるMRI(磁気共鳴イメージング)の研究を行っています。 医学診断用の小型MRIや、小さな試料のためのMRマイクロスコープの開発にも着手しています。 |

| X線結像光学 | 講師 渡辺紀生 | ゾーンプレートやウォルターミラーといったX線結像光学素子を用いたX線・軟X線結像光学系の研究。 |

| 人工ナノ構造物性 | 教授 藤田淳一 教授 藤森利彦 | グラフェン・カーボンナノチューブなど炭素系ナノ材料の合成・物性評価及び電子デバイス応用の研究を行っています。また、電子顕微鏡・走査プローブ顕微鏡を用いた高感度計測技術の開発も行っています。 |

| ナノ材料応用デバイス | 教授 伊藤良一 | 3次元周期構造を持つグラフェンなどの炭素系ナノ材料の合成・物性評価、電子デバイス応用、触媒、カーボンニュートラル技術開発の研究を行っています。 |